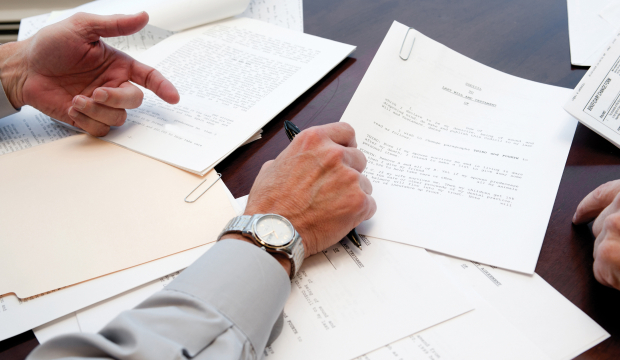

遺言書とは、ご自身の財産の相続方法やその他の希望事項について、民法に基づいて作成する文書です。「誰に・何を・どのくらい」を具体的に記し、法的に有効な遺言書を作成することで、相続トラブルを未然に防ぎ、ご遺族の負担を軽減することができます。

| 遺言書作成時のポイント

法的に有効な遺言書を作成する:民法で定められた要件を満たしていない遺言書は無効となるため、専門家のサポートを受けながら、法的に有効な遺言書を作成することが重要です。

明確な内容を記す:財産の分け方や遺言執行者の指定など、誰が読んでも理解できる言葉で、具体的に記載しましょう。

遺言者の意思を尊重する:遺言書は、遺言者の最後の意思表示であり、尊重されるべきものです。ご自身の希望を明確に伝えられるように、じっくりと検討しましょう。

| 遺言書の役割

相続トラブルの回避:遺言書があることで、遺産分割協議が不要となり、相続人同士の争いを避けることができます。

相続手続きの円滑化:遺言書に従って相続手続きが進められるため、ご遺族の負担を軽減することができます。

遺言者の意思の実現:遺言書によって、ご自身の希望する相続を実現することができます。

| 遺言書の種類

主な遺言書には、以下の2種類があります。

⚫︎自筆証書遺言

遺言者本人が全文、署名、日付を自筆し、押印する遺言書です。手軽に作成できますが、形式不備で無効になるリスクもあります。

⚫︎公正証書遺言

公証役場で公証人と証人の立ち会いのもと作成する遺言書です。費用はかかりますが、法的に有効な遺言書を確実に作成できます。

| 自筆証書遺言の検認

法務局以外で保管されていた自筆証書遺言を発見した場合、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。検認を受けずに開封すると、過料のペナルティが科せられる可能性があります。ただし、法務局で保管されている自筆証書遺言は検認不要です。

| 遺言執行者

遺言執行者とは、遺言内容を実現するために、相続手続きを行う人のことです。相続人の調査、財産調査、名義変更など、多くの業務を行う必要があります。

遺言書は誰でも作成できますが、内容に不備があると、相続トラブルの原因となる可能性があります。相続や遺言に精通した専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。

コメント