2024年4月1日から相続登記が義務化されますが、相続した土地について「管理が大変」「遠方に住んでいて活用できない」といった理由で、手放したいという声も少なくありません。そのような相続人にとって不要な土地を処分するための制度として、2023年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートしました。

この記事では、相続土地国庫帰属制度についてわかりやすくご説明します。

| 相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって土地を取得した相続人が、その土地の所有権を国に移譲できる制度です。 相続により土地を取得した法定相続人であれば、誰でも申請できます。ただし、例外として、複数人で1つの土地を相続する共有地については、その土地の共有者全員が申請する必要があります。

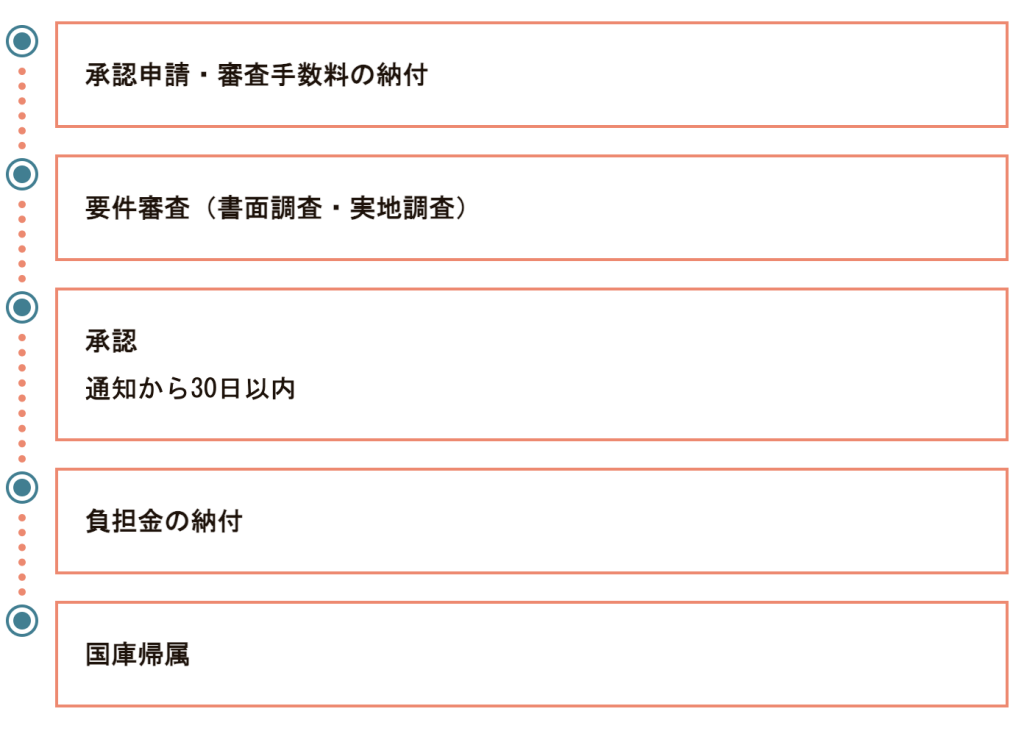

| 相続土地国庫帰属制度の利用手順

法務局に申請書を提出し、審査手数料を納付すると、まず法務局の担当官による書面審査が行われます。この際の審査手数料は土地1筆あたり14,000円かかりますが、もし審査の結果「却下」となっても、この手数料は返還されません。

そのため、相続土地国庫帰属制度を検討する際は、事前に各法務局の相談窓口を利用し、相続した土地が承認される見込みがどの程度あるのかを確認しておくことをおすすめします。

書面審査を通過すると、次に法務局の担当官による実地調査が行われます。承認要件を満たしており、申請が承認されれば、承認通知後に負担金を納付し、土地の所有権が国に移ります。

この際の負担金は、10年分の土地管理費相当額を支払う必要があります。土地区分と地積に応じて負担金の金額が決定されますが、例えば宅地の場合、以下のように算出されます。

〈 原則 〉

面積に関わらず20万円

〈 例外 〉

都市計画法の用途地域または市街化区域に指定されている地域にある宅地については、以下の面積区分に応じて負担金額を算出します。

このように、相続土地国庫帰属制度の利用には審査料や負担金の納付が必要です。また、建物が建っている土地や汚染されている土地、所有権について争いがある土地は申請できず、管理が難しい崖がある土地や通行の妨げとなる土地は申請しても不承認となる可能性が高いでしょう。

このように、要件が厳しく気軽に利用できる制度ではありませんが、売却や贈与といった方法とは異なる新たな選択肢として、検討してみてはいかがでしょうか。

コメント